Cher Cazo,

Je t’écris avec les mains pleines de silence et le cœur froissé comme une feuille qu’on aurait trop serrée dans la poche. Je t’écris parce que parfois, les mots sont la seule frontière qui nous reste quand toutes les autres ont été bétonnées, grillagées, militarisées.

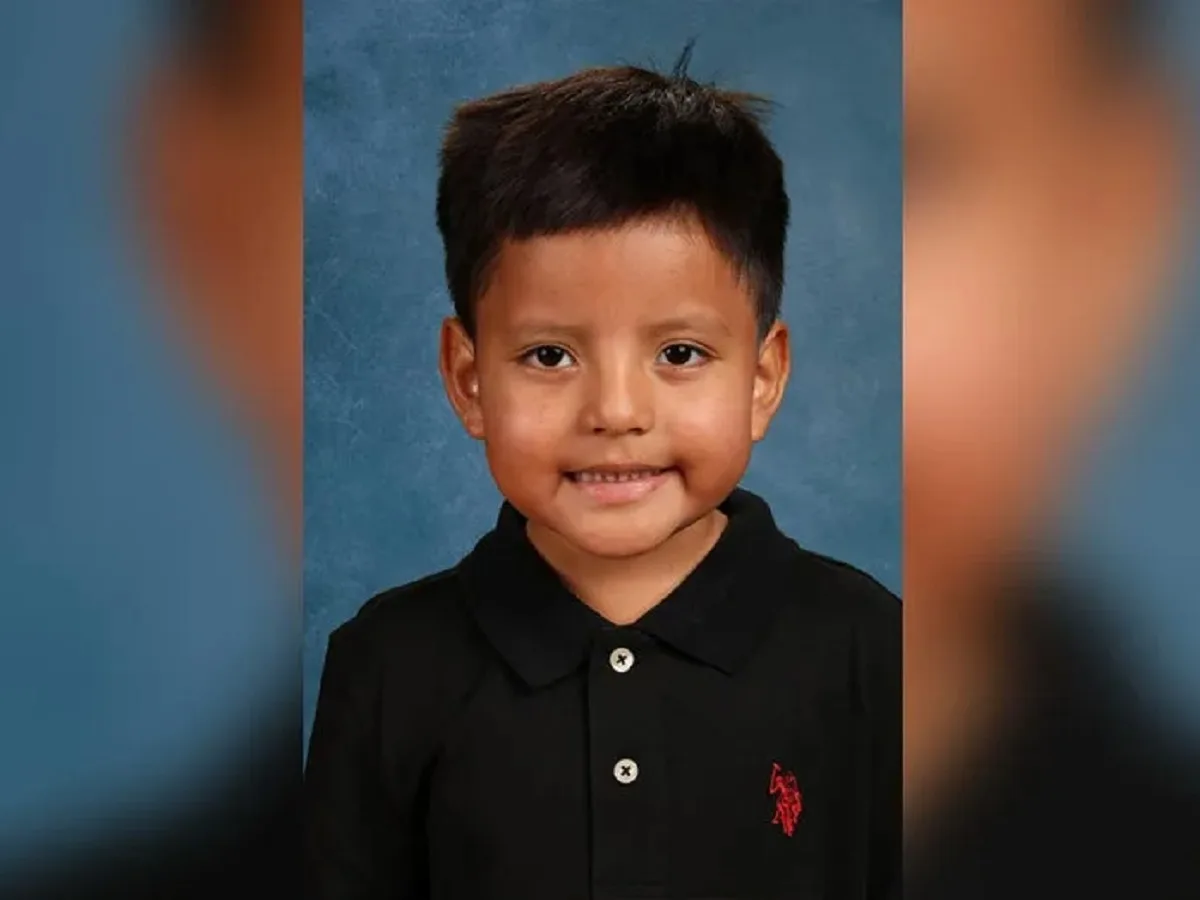

Je t’écris parce que ce qui s’est passé avec Liam Conejo Ramos, cinq ans, cartable Spider-Man sur le dos, n’est pas seulement une affaire américaine. C’est une affaire humaine. Et le Québec, avec sa sensibilité, son sens du juste et sa mémoire – ce « Je me souviens » qui veille en sourdine – sait reconnaître une blessure quand il la voit et ne peut pas, en conscience, détourner le regard.

Imagine la scène, Cazo. Pas comme un fait divers, pas comme une ligne dans un fil de nouvelles. Imagine-la vraiment. Un enfant de cinq ans, la tête encore pleine de voyelles mal rangées, de dessins qui dépassent, de chiffres écrits à l’envers. Il rentre de l’école. Il fait froid, ce froid qui mord les joues et rend les respirations visibles. Il a ce sac à dos trop grand pour lui, décoré d’un superhéros qui grimpe aux murs, comme si l’enfance avait encore besoin de croire qu’on peut toujours s’échapper par le haut.

Et là, l’État surgit. Pas l’État abstrait des constitutions et des discours, mais l’État botté, ganté, armé. L’État qui se penche à hauteur d’enfant non pas pour le consoler, mais pour l’utiliser.

On dit – et c’est là que tout se fissure – que cet enfant aurait servi d’appât. Appât. Le mot est laid, poisseux, indigne. Un mot qu’on utilise pour la pêche, pour les pièges, pour les ruses. Pas pour un enfant. Pas pour un garçon qui apprend à lire. Pas pour un fils qui cherche sa mère derrière une porte.

Qu’on me comprenne bien, Cazo : même si les autorités nient, même si elles parlent de « mensonge abject », même si elles invoquent une autre version, le simple fait que ce doute existe est déjà une condamnation morale. Car dans un monde à peu près sain, l’idée même d’un enfant utilisé comme levier policier devrait être impensable. Or elle est devenue plausible. Voilà le vrai scandale.

Liam frappe à la porte. Ce geste minuscule, banal, qui devrait annoncer le goûter, la chaleur, la voix de la mère. Mais derrière la porte, ce n’est pas la maison qui répond. C’est la peur. C’est la loi transformée en piège. C’est le soupçon qui s’invite dans le salon.

Et après, tout s’emballe. Le père fuit – dit-on. Fuit comme fuient tous les pères quand l’histoire leur apprend que rester peut être pire. Fuit non pas par lâcheté, mais par instinct de survie. Fuit parce que l’Amérique a transformé la course en sport national pour ceux qui n’ont pas les bons papiers. On lui reproche d’avoir abandonné son fils. Comme si la panique pouvait se penser calmement. Comme si la peur demandait la permission.

Un enfant de 5 ans. Cinq ans seulement. Arrêté avec son père. Comme si l’enfance pouvait, elle aussi, être menottée. On embarque l’enfant. On embarque le père. Direction le Texas. Deux mille kilomètres. Deux mille kilomètres pour un petit corps qui ne sait pas encore compter jusqu’au désastre. Deux mille kilomètres de nuit, de froid, de portes qui claquent, de questions sans réponses. Deux mille kilomètres arrachés à sa géographie affective : l’école, les camarades, les enseignants qui connaissent son prénom, son écriture maladroite, ses silences… et même ses habitudes. On lui enlève son quotidien comme on arrache un pansement : vite, sec, sans prévenir.

Et pourtant, c’est là que ça devient insupportable – ils avaient tout fait “dans les règles” : une demande d’asile en cours, un dossier suivi, un avocat. Ils n’avaient pas de statut définitif, mais ils n’étaient pas des “clandestins” : ils étaient entrés légalement, avaient déposé une demande d’asile, et attendaient. Cette phrase, Cazo, est peut-être la plus tragique de toutes. Parce qu’elle raconte la dernière illusion des vulnérables : croire que la procédure est un bouclier, que le droit est une couverture, que la bonne foi protège.

Ils avaient rempli les formulaires, coché les cases, donné les preuves, respecté les délais. Ils avaient cru à cette promesse froide mais rassurante : si tu fais tout correctement, on te traitera correctement. Et voilà que la règle se retourne contre eux, non pas comme une justice, mais comme une machine. Une machine qui avance, et qui, pour avancer plus vite, n’hésite pas à passer sur un enfant.

Mais voilà : quand la politique se durcit, les règles et les lois deviennent décoratives. On les brandit quand elles servent à exclure, on les piétine quand elles protègent.

Le centre de détention de Dilley, au Texas. Rien que le nom sonne comme une zone blanche sur la carte de la conscience. On parle de nourriture douteuse, d’eau rationnée, de soins médicaux insuffisants. On parle surtout d’un enfant qu’on ne peut même plus joindre. Disparu dans les plis d’un système qui sait très bien compter les dossiers, mais qui ne sait plus compter les larmes.

Et pendant ce temps, des responsables politiques expliquent, posément, que « la loi est la loi ». Cette phrase-là aussi, Cazo, mérite d’être regardée longtemps. La loi est la loi, dit-on, comme on dirait la pluie est la pluie. Sans responsabilité. Sans nuance. Sans mémoire. Comme si la loi n’avait jamais été écrite par des hommes. Comme si elle n’avait jamais été modifiée par des choix. Comme si elle n’avait jamais servi, dans l’histoire, à justifier l’injustifiable.

Le Québec connaît cette musique. Il sait ce que c’est qu’être minoritaire. Il sait ce que c’est qu’avoir peur de disparaître, peur d’être écrasé par plus grand que soi. Il sait ce que c’est qu’un peuple qui se bat pour que ses enfants puissent continuer à parler, à apprendre, à exister sans s’excuser.

C’est pour ça que cette histoire nous parle. Parce qu’ici, on a fait de l’enfance une valeur sacrée. On peut se chicaner sur tout, mais pas sur ça. Ici, on sait qu’un enfant n’est jamais un dossier, jamais un dommage collatéral, jamais un outil. Un enfant est une promesse, même quand il arrive sans visa.

Liam n’est pas un symbole parce qu’on l’a décidé. Il est devenu un symbole parce que le monde en manque. Parce que son sac Spider-Man nous rappelle cruellement que les vrais héros ne portent pas d’uniforme, et que parfois, le courage consiste simplement à dire : ça, non. Pas ça.

Je t’écris, Cazo, parce que ta parole circule là où les communiqués meurent. Parce que tu sais parler aux Québécois sans les flatter bêtement, mais en réveillant ce qu’ils ont de plus fier : leur capacité d’indignation lucide. Leur « Révolution tranquille ». Leur refus de l’inhumanité maquillée en procédure.

Si un enfant peut être traité ainsi là-bas, alors aucun enfant n’est complètement en sécurité nulle part. Les frontières bougent. Les idées voyagent. Les méthodes aussi. Ce qui commence comme une exception finit toujours par chercher à devenir la règle.

Alors écrivons. Parlons. Refusons le confort de l’indifférence. Non pas par posture morale, mais par fidélité à ce que nous sommes. Un peuple qui sait que la dignité n’a pas de passeport, et que la justice commence toujours à hauteur d’enfant.

Je t’écris pour Liam. Mais aussi pour ce que nous risquons de devenir si nous cessons d’être bouleversés.

Avec gravité, colère contenue et espérance têtue,

Thélyson

En savoir plus sur Le Blog de Thélyson Orélien

Subscribe to get the latest posts sent to your email.